„Wir sind sichtbar im Namen aller vergessenen Frauen.“

Ruhrjugend eröffnet das Feminist Futures Festival in der Zeche Zollverein

"Lasst uns voneinander kämpfen lernen!" Foto: ©2019 by brandfilme

„Als nicht-weisse, nicht-akademische Frauen waren wir lange unsichtbar. Und heute stehen wir hier und begrüßen euch. Als Aktivist*innen der Ruhrjugend, als Kanackfrauen und Kinder von Gastarbeiter*innen. Wir sind sichtbar im Namen aller vergessenen Frauen. Im Namen von Emine Bulut und im Namen Farkhundas. Wir waren zu lange ungehört, wurden zulange zerrieben zwischen bürgerlichen weissen Frauen, die unsere Stimme sein wollten und nicht-weissen Männern, die für uns sprachen - heute sind wir selbst laut! Laut für eine feministische Zukunft! Lasst uns einander zuhören und einander stärken! Lasst uns reflektieren, hinterfragen und verbessern! Lasst uns Kämpfe vereinen, statt sie zu vereinnahmen. Lasst uns voneinander kämpfen lernen! Für eine feministische Zukunft!“

„Hier und heute schaffen wir einen Raum, der über nationale, klassistische und rassistische Grenzen hinweg Feminist*innen zusammenbringt. Dieser Ort, diese Zeche ist Sinnbild für unsere Position in der Gesellschaft. Eine Sphäre der Männlichkeit einerseits. Ein Ort, den wir uns aneignen allein durch unsere Präsenz. Eine Sphäre der Lohnarbeit, ein Symbol unserer Klasse. Er symbolisiert die Gastarbeit, Einwanderung, Migration, vielleicht sogar Heimatlosigkeit. Und zugleich ist dieser Ort ein Teil Identifikation, ein Stück Zuhause mitten im Ruhrgebiet. Dieses Festival ist die einmalige Gelegenheit für uns alle, einen neuen intersektionalen und solidarischen feministischen Kampf zu organisieren. Und ja, wir wollen kämpfen. Wir wollen unsere Kämpfe nicht mehr diktieren lassen. Wir wollen eigenständig und eigenhändig kämpfen.“

Aus dem Inneren der Einwander*innen-Arbeiterklasse

An diesem historischen Ort der Zeche Zollverein jene Stimmen zur Eröffnung des Feminist Futures Festivals erleben zu dürfen, die als Kinder von Arbeiter*innen und Gastarbeiter*innen im fossilen Kapitalismus und hier speziell im Steinkohlenbergbau einen besonderen Schwerpunkt in der antikapitalistischen Analyse eines

Kalligraphie im Ruhrgebiet

Feminismus repräsentieren, der gerade dabei ist, sich transnational zu formieren - das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ja, es hat mich gepackt, als sie plötzlich auf die noch leere Bühne sprangen, ihr Banner aufrollten „Rassismus tötet. Wir wehren uns!“ und ihre Stimmen erhoben. Stimmen und Präsenz von Menschen, die an der Front der Arbeit und Migration aufwuchsen. Die Aktivist*innen der Ruhrjugend repräsentieren beispielhaft die Bedeutung, die das Aufziehen der Kinder, die Haus- und Sorgearbeit-, die gesamte unbezahlte Reproduktions-arbeit für die Kapitalakkumulation und das Bruttosozialprodukt einer Gesellschaft haben. Dieser umfassende Bereich des Lebens, der es ihren Eltern und mehrheitlich den Vätern, den Arbeitern im Steinkohlebergbau, überhaupt erst ermöglichte, arbeiten zu gehen. (Siehe auch das Interview mit Cinzia Arruzza)

Die Ruhrjugend hat mit ihrer authentischen und radikalen Eröffnungsrede aus dem Inneren der Einwanderer*innen-Arbeiterklasse heraus einen Punkt an den Anfang des Feminist Futures Festivals gesetzt, den wir bei der nachfolgenden Kritik an einer insgesamt zu weissen akademischen Besetzung des Vorbereitungskreises des Festivals nicht vergessen sollten.

Verhundertfachen wir doch einfach ihre Stimmen! Überbrücken wir unser quantitatives (und qualitatives) Manko - denn es hätten mehr migrantische und Schwarze Aktivist*innengruppen aus der BRD eingeladen werden müssen - und geben wir dem Auftritt der Ruhrjugend ein in diesem Sinne notwendiges qualitativ vielfaches Maß. „Als nicht-weisse, nicht-akademische Frauen* waren wir lange unsichtbar. Und heute stehen wir hier und begrüßen euch.“ Das ist mehr als die Minuten dieses Auftrittes. Es ist eine neue Präsenz, die den Anfang einer Wende hin zu viel mehr Migrant*innen in den inneren Kreisen der sozialen Bewegungen in der BRD bedeuten kann, der auch mit großem Beifall zur Eröffnung und einem überfüllten späteren Workshop der Ruhrjugend unter dem Titel: „Intersektionalisiert euch! Überforderte Linke: nicht-weiß, nicht-akademisch, nicht-links – was tun?“ beantwortet wurde. „Die Menschen sassen bis auf den Flur“ sagt eine von ihnen. Und auch mit diesem Workshop, den ich selber nicht besuchen konnte, haben sie einen Nerv getroffen.

Seit langem vermisse ich Menschen of Color in der BRD-Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich vermisse sie als Mit-Organisator*innen, Sprecher*innen und Mit-Entscheider*innen. Wie oft höre ich: „Wir sind eine weiße Mittelklasse-Bewegung und müssen aus unserer Blase heraus.“ Sollten wir nicht diesem Problem intensiver nachgehen und dadurch auch eigene Sichtbarkeiten und festgelegte soziale Rollen innerhalb der Bewegung nach hinten stellen? Mit diesen und anderen Gedanken zu Widersprüchlichkeiten, die mich in der Klimagerechtigkeitsbewegung beschäftigen, fuhr ich zum Feminist Futures Festival. Ausgestattet mit meiner Videokamera und Tonaufnahmegerät, aufgeregt, weil ein für mich eher neues Umfeld und ahnend, dass es ein Arbeitsmarathon wird, das ich mal so zwischendurch einfüge. Das wurde es, und ich blieb alle vier Tage.

Zeche Zollverein in Essen: Die Sphäre der Lohnarbeit feministisch beleben Foto: ©2019 by brandfilme

„Eine fundamentale Umwälzung der Geschlechterverhältnisse würde den Kapitalismus im Mark treffen.“

So Barbara Fried vom Vorbereitungskreis in der nächsten Eröffnungsrede. Inspiriert u.a. von dem argentinischen Nationalen Frauen*treffen, das 2019 zum 34. Mal stattfindet und zu dem dieses Jahr mehr als 70.000 Frauen und Queers erwartet werden, haben die Rosa Luxemburg-Stiftung, das Konzeptwerk Neue Ökonomie und das Netzwerk Care Revolution das Feminist Futures Festival mit Teilnehmer*innen aus über 40 verschiedenen Ländern der Welt und ca. 1500 Besucher*innen ins Leben gerufen.

Eröffnungsveranstaltung Feminist Futures im gefülltem Saal Foto: ©2019 by brandfilme

„Was zur Zeit passiert, ist wirklich beeindruckend. Die Massendimension und die politische Qualität der feministischen Bewegung, dieses neuen Feminismus auf der ganzen Welt ist absolut erstaunlich.“

Cinzia Arruzza über ihre Reisen zu internationalen Feministischen Treffen. Dabei geht es um eine antikapitalistische Schlagkraft, die Feminismus

„als Gegenpol zum Angriff auf die Rechte von Frauen, Migrant*innen und LGBTIQs und vielen anderen“ in der Kombination mit „der ökonomischen Kritik an dem auf Geschlechtertrennung und geschlechtlichen Arbeitsteilung basierenden Kapitalismus“ in der Lage ist zu entfalten, so Barbara Fried weiter. Er zielt „auf das Ganze der Arbeit und hat somit auch das ganze Leben im Blick“.

„Wir wollen nicht mehr Frauen mit individueller Macht, wir wollen die Macht zurück zur Mehrheit der Menschen"

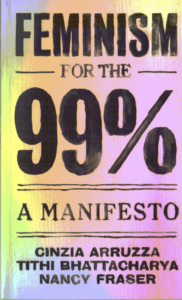

Zitat aus dem Videointerview mit Cinzia Arruzza. Sie ist Philosophin an der  New School of Social Research in New York und Co-Autorin des Buches und Manifestos „Feminismus für die 99%“ (in der dt. Übersetzung im Verlag Matthes & Seitz, Berlin)

New School of Social Research in New York und Co-Autorin des Buches und Manifestos „Feminismus für die 99%“ (in der dt. Übersetzung im Verlag Matthes & Seitz, Berlin)

Sie gibt uns in diesem Interview eine vertiefende und auf die heutige Zeit bezogene Erklärung zur ökonomischen Analyse der reproduktiven Arbeit, spricht über die Fähigkeit des Feminismus unterschiedliche Kämpfe zu vereinen und über die Frage nach dem Klassencharakter sozialer Bewegungen. Sie spricht über die besondere Bedeutung der indigenen Kämpfe für die Umweltbewegung, über die Rolle von Männern in der Bewegung und darüber wie Feminismus sich verändert hat. Zitat: „…weniger normativ, viel offener für die verschiedenen Arten und Weisen, wie Subjektivitäten eine Rolle spielen“. Sie spricht über Feminismus als trans-feministische Bewegung, die Bedeutung der Vereinigung von Frauenstreik und Arbeitsstreik, über die Überwindung der Trennung von Theorie und Praxis und zu guter Letzt natürlich von der Ablehnung eines Feminismus der für Chancengleichheit in der Herrschaft kämpft „equal opportunity in domination“, der eben kein Problem mit Ausbeutung hat.

Sieh das Interview (38 min) auf Vimeo. Eine Übersetzung ins deutsche wird später folgen. (Jede Hilfe, von der Transkription zur Übersetzung bis zum Erstellen von SRT-Untertiteldateien wird gerne angenommen.)

Eine feministische Basis

Vielleicht, so denke ich, rührt daher auch der befreiende Charakter dieser feministischen Bewegung. „Das ganze Leben im Blick“. Dieser zeigte sich zum Abschluss des Festivals und in Bezug auf eine in meinen Augen notwendigerweise unbedingt offene und streitbare kommunikative Praxis einer sozialen Bewegung konkret in der Kritikfähigkeit der Veranstalter*innen. Die Kritik lautete verkürzt: Zu weiss, zu akademisch, zu sehr Mittelklasse.

Die Gruppe der Brückenbauer*innen hatte es zur Eröffnung des Festivals bereits formuliert: Sie wollten als Gruppe des Vorbereitungskreises verhindern, dass die Perspektiven von Schwarzen Frauen*, migrantischen Frauen* und Frauen* of Colour, Feminist*innen aus der Armuts- und Arbeiter*innenklasse, Queers, Queers of Colour, Trans- oder erwerbslose Aktivist*innen hinter denen weißer, bürgerlicher Mittelklassefeminist*innen, Akademiker*innen und Erb*innen zurücktreten.

Der Feminist Futures Festival Vorbereitungskreis stellt sich vor ©2019 brandfilme

Und Francis speziell legte Wert auf die Präsenz von

Zitat: „Arbeiter*innenkindern, Feminist*innen aus Armuts- oder Arbeiter*innenkontexten, Prololesben, Leute die in Gewerkschaften aktiv sind. Und ich fand das garnicht so einfach und ich würde euch gerne auffordern im Laufe des Festivals selbstkritisch zu überlegen, inwieweit das eigentlich gelungen ist“.

Feminist Futures: Erfahrene Moderatorin für Großveranstaltungen Jutta ©2019 brandfilme

Der Boden für eine selbstkritische Auseinandersetzung war gelegt und auch wenn es noch nicht richtig gelungen ist: Dass jegliche Befreiung von Teilung, Trennung und Diskriminierung auch in der Betrachtung möglicher eigenen Teilhabe im Fokus liegt, ich habe diesen Eindruck trotz Scheitern und Verfehlen gewonnen. Die ständige Überprüfung möglicher eigener Vorurteile und Prägungen sowie der eigenen Motive, warum und wofür ich etwas mache ist mir ein ohnehin verläßliches Werkzeug. Die Kritik wurde zum Abschluss zuerst auf die Bühne gebracht und dann von den beiden Moderator*innen Britta und Jutta in einer Gesamtrunde mit spontanen Redebeiträgen hervorgeholt.

Es entstand dabei eine Offenheit, die die Entwicklung zu einer vielleicht wirklich großen Bewegung, die in der Lage ist, mit all den Widersprüchen umzugehen, braucht. Feminismus sollte eigentlich die Basis und nicht ein Teil jeder sozialen Bewegung sein, wird mir in diesen Tagen klar, da es scheint, als sei hier ein gegenseitiges Versprechen zu einem ehrlicheren kollektiven Herangehen im Raum. Eine feministische Grundlage wäre vielleicht die Lösung gegen die immer wieder sich einschleichenden patriarchalen Muster in sozialen Bewegungen, die trennen, teilen, ausschließen und Wettbewerbe um soziale Anerkennungen fördern. Da ist dann insgesamt einfach mehr diffuse Angst in der Luft. Wo sich soziale Verhaltensweisen entwickeln, die Menschen, die gerne dazukommen würden, daran hindern oder sie sich „verabschieden aus geteilten Räumen“, wie Atlanta von den Brückenbauer*innen es formulierte. Das stets kritikfähige Kollektiv ist also ein Muß. Das es das hier gab, hat mir Mut gemacht und auch mich gestärkt.

„Ich will den Gästen, den Referent*innen danke sagen, die aus dem Ausland hergekommen sind, den Weg und die Strapazen auf sich genommen haben, hierher zu kommen, um ihre Kämpfe und Strategien vorzustellen, so dass wir uns vernetzen können. Bei mir macht sich so ein kleiner Abschiedsschmerz schon breit, weil ich denke, das war viel zu kurz und ich habe ein ganz großes Bedürfnis da nochmal mehr mitzukriegen und tatsächlich über konkrete nächste Schritte nachzudenken, wie wir transnational zusammenarbeiten können, wo natürlich diese 2,3,4 Tage viel zu kurz waren.“ Eine Teilnehmerin.